Aún hoy en día muchos se preguntarán si verdaderamente existe alguna ópera española, más allá de la Marina de Emilio Arrieta y algún otro título que por vicisitudes del destino ha sobrevivido al olvido injustificado al que este género se ha visto sometido desde su mismo origen. A pesar de lo que pueda parecer, la ópera ha sido un género que, si bien no ha producido un gran número de ejemplos (en comparación con su género “hermano”, la zarzuela), ha resultado clave a lo largo de la historia de la música española, especialmente durante el siglo XIX y comienzos del XX, fechas en las que me quiero centrar en este artículo. No hace falta más que echar un vistazo a los dos tomos editados por Emilio Casares y Álvaro Torrente (La Ópera en España e Hispanoamérica. Madrid, Fundación Autor-ICCMU, 1999) para darnos cuenta de cuánto da de sí el tema. Y es que sobre la ópera española han corrido ríos de tinta.

Durante todo el siglo XVIII, a partir del reinado de Felipe V (1700-1746), la música española había sufrido un proceso de italianización, que más que ser una influencia se había convertido en una imposición. Como consecuencia de ello, ya a finales de este siglo surgieron unas tímidas voces que, al calor de los primeros movimientos nacionalistas, reclamaban un género lírico nacional (Uno de sus logros fue la Real Orden de 1799, que prohibía la representación de óperas en cualquier idioma que no fuera el español, y que se derogó en 1808). Ya a comienzos del siglo XIX (tras la derogación de la Real Orden), la fiebre rossiniana y el posterior auge del belcantismo, supusieron la entrada definitiva de la ópera en España. Y es que la ópera en estos años sufría de una grave “italianitis”. Todo se cantaba en italiano (daba igual que la ópera fuera italiana, francesa, alemana o española), los cantantes eran italianos, por supuesto, y en ellos residía toda la atención del público, que acudía al teatro ansioso por escuchar las florituras de la prima donna (cuantas más, mejor); también italianos eran los empresarios, y la mayoría de las obras representadas. Dentro de este ambiente se educaron compositores españoles como Ramón Carnicer (1789-1855), Tomás Genovés (1806-1881), José Melchor Gomis (1791-1831) o Vicente Cuyás (1816-1839), que en las primeras décadas del siglo, compusieron óperas en el estilo de Rossini o Bellini (y, cómo no, en italiano).

Pero, si bien el italianismo supuso una lacra para el desarrollo de la ópera nacional, también sirvió como chispa para la reivindicación de un género propio. Por una parte, se había creado una gran afición a la ópera entre el público español y, por otra, había una necesidad de obras en español, pues los espectadores no podían seguir el argumento al cantarse en idioma extranjero. Así, en estos mismos años encontramos ya intentos aislados de componer óperas en castellano (si bien el estilo musical sigue siendo totalmente italiano). Entre estos casos se encuentran Boabdil, el último rey de Granada de Baltasar Saldoni (1807-1889), Padilla o el asedio de Medina de Joaquín Espín y Guillén (1812-1881) o El Contrabandista de Basilio Basili, compositor italiano pero asentado en Madrid.

Uno de los temas que fue mayor motivo de discusión a lo largo de todo el siglo fueron las características que una obra debía tener para considerarse una “ópera española”. ¿Era suficiente con escribir un libreto en castellano, o hacía falta algo más? La respuesta llegó con el auge de los nacionalismos, que trajo consigo una recuperación y reivindicación de lo popular, de la música folclórica como elemento de diferenciación de una nación; y en la que muchos músicos y teóricos creyeron ver la clave para la creación del género lírico nacional.

“Se ha dicho que […] la ópera propia de cada nación […] será aquella que esté basada en la manera de entender la expresión musical en los mismos; que se apoye en sus cantares o canciones populares y que conserve su aire, ritmo, tono y cadencias.” (E. Cotarelo y Mori, 1934)

Sin embargo, las opiniones respecto a este tema eran tantas como individuos opinaban sobre el mismo, de modo que el grado de exigencia que cada compositor planteaba era muy variable. El maestro Tomás Bretón, por ejemplo, uno de los más grandes compositores españoles de ópera, tan sólo creía necesario que la obra estuviera en castellano y que el argumento fuera más o menos nacional. En cambio, otros, como Manuel Fernández Caballero, eran mucho más minuciosos a la hora de detallar los rasgos con que debía contar el nuevo género. Así se expresaba el maestro Caballero en su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1902:

“Se ha creído por muchos, y durante muchísimo tiempo también, que cantadas en español las óperas extranjeras y escritas sobre asunto español y en castellano las de autores españoles, fundaríamos la ópera nacional española. ¡Error, error crasísimo! No son ni serán jamás óperas españolas […] si los compositores que las creen siguen las huellas de la escuela musical italiana, alemana o francesa.”

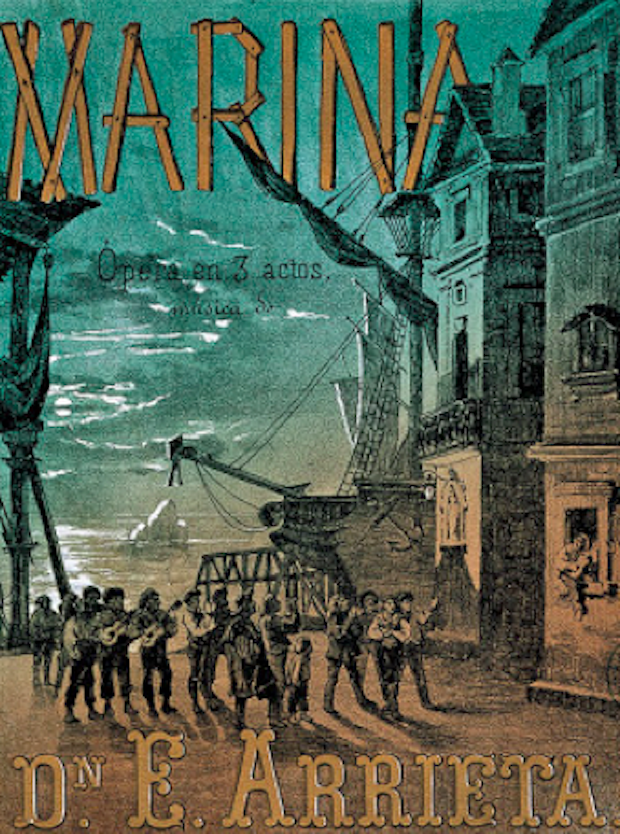

Habiendo, como se ve, predisposición por parte de los compositores para la puesta en marcha de la ópera nacional ¿qué era lo que impedía que el proyecto despegara? En primer lugar, el gobierno (Esto es algo que hoy puede sonar a más de uno). Las instituciones de las grandes ciudades con tradición operística como Madrid y Barcelona (y muchos menos el gobierno central) no estaban interesadas en invertir en un género tan poco lucrativo como la ópera española, espectáculo nada del agrado de la burguesía pudiente. La inauguración del Teatro Real de Madrid en 1850 pudo ser el momento esperado por todos para ver, al fin, florecer la ópera española, pero la oportunidad se desaprovechó y el coliseo se convirtió en una nueva sede italiana. ¡Qué empeño en despreciar lo propio! Los pocos estrenos que se realizaron en dicho teatro fueron gracias al apoyo de la reina Isabel II, gran aficionada a la ópera y protectora del compositor Emilio Arrieta, cuyas óperas fueron las únicas que vieron la luz en el Real en los primeros veinte años de su existencia, siendo la de más éxito su Marina, ideada como zarzuela pero reconvertida en ópera en 1871 (El éxito de este arreglo fue tal que se llegó a proponer la conversión de otras zarzuelas en óperas como solución al problema de la ópera española). El gran zarzuelista Francisco Asenjo Barbieri, expuso en un artículo de 1877 titulado “El Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela” el abandono al que se veía sometida la lírica nacional por parte de las autoridades. El Teatro de la Zarzuela fue desde su inauguración en 1856, el encargado de sacar a la luz las obras españolas (tanto óperas como, sobre todo, zarzuelas) y tenía que hacerlo sin ayuda pues no recibía ninguna subvención del estado, mientras que el Teatro Real obtenía una cuantiosa suma anual para financiar su actividad, suma que en gran parte iba a parar a manos extranjeras, pues eran los italianos los que tenían el control absoluto sobre este teatro. Barbieri da una serie de cifras muy precisas sobre los gastos y ganancias de ambos teatros que ponen de manifiesto lo grave de la situación:

“[…] la prueba nos la van a dar los mismos presupuestos del Teatro Real en su última temporada. De los 188.400 duros que han entrado en la Caja de la empresa, han tocado: A los artistas extranjeros 75.040. A los artistas españoles 58.960. A la empresa por ganancia, 54.000. […] Al mismo tiempo en el Teatro de la Zarzuela han sucedido las cosas de diferente manera. El empresario no sólo no ha ganado, sino que ha tenido que sacar de su bolsillo particular la cantidad de 6.750 duros para completar los 63.000 de su presupuesto de gastos, cuya cantidad total se ha quedado en España. Es decir, que los artistas españoles han ganado: En el Teatro Real, 58.960 duros. En el de la Zarzuela, 63.000.”

La falta de apoyo institucional fue, por tanto, uno de los grandes impedimentos para el desarrollo de la ópera española, pero hubo otros muchos: la inexistencia de unas infraestructuras para la enseñanza del canto adecuadas (y consecuentemente la escasez de voces suficientemente preparadas); la falta de educación del público, más inclinado a la zarzuela y la ópera italiana; la falta de reconocimiento de los compositores españoles por parte de los empresarios, etc. Pero, a pesar de todo ello, hay que destacar una no despreciable lista de medidas (en su mayoría iniciativas privadas) para apoyar a la ópera nacional.

El primero de estos intentos fue el llevado a cabo por el músico Dionisio Scarlatti y Aldama, con la fundación en 1846 de la Academia Real de Música y Declamación, con apoyo de la reina, que pretendía establecer definitivamente la ópera española, pero que sólo logró dar una función antes de su quiebra ese mismo año. Al año siguiente se fundó con el mismo fin una nueva sociedad llamada “España Musical” formada por varios compositores jóvenes (Arrieta, Barbieri, Basili, Gaztambide y Saldoni, entre otros) y presidida por Hilarión Eslava. También en esta línea, en 1855, una comisión de músicos y artistas elevó una propuesta a las Cortes en la que se exponían todas las razones y necesidades por las que debía apoyarse a la ópera nacional. La propuesta fue firmada por nada menos que 58 personas de gran entidad en el mundo musical de la época, entre ellos los fundadores de “España Musical” y otros muchos interesados en el asunto. Sin embargo, la propuesta no obtuvo respuesta. Simplemente se creyó irrelevante. Y es que para la clase política, y para muchos otros, la ópera española ya hacía unos años que existía (y con un éxito arrollador) bajo el nombre de zarzuela.

Fue en los años 40 cuando varios compositores de renombre, al ver que el camino de la ópera no prosperaba, decidieron recuperar aquel género perdido cultivado por Calderón en el siglo XVII. Al público le aburrían los recitativos. Se consideraban artificiales y extremadamente largos, mientras que la combinación de diálogos con piezas musicales resultaba mucho más atractiva en España, igual que en el resto de Europa donde la opèra comique, el singspiel y la opereta eran los géneros de moda y los que más público atraían. A decir verdad, no existe gran diferencia entre una zarzuela y una opèra comique. La misma Carmen de Bizet se puede clasificar dentro de este género, por contar con diálogos, y nadie hoy en día dudaría de que sea una ópera (probablemente la más famosa que existe). Lo mismo ocurre con La Flauta Mágica, dentro de la tradición del singspiel alemán. Emilio Arrieta, que había compuesto óperas, estrenándolas tanto en España como en Italia, consideraba la zarzuela “ópera española”. ¿Por qué ese empeño entonces en despreciar la zarzuela? ¿Por qué insistir en que una ópera para ser ópera debía ser cantada de principio a fin? Esta misma pregunta se plantearon los músicos españoles en los años 50 del siglo XIX, cuando se produjo la separación definitiva entre zarzuelistas y operófilos, debido al enorme éxito de la llamada “zarzuela grande” (Para diferenciarla del posterior género chico, de duración más corta y argumento cómico), con títulos como El Duende (1849), de Rafael Hernando o Jugar con Fuego (1851), de Francisco Asenjo Barbieri, que se convirtió en el modelo a partir del cual se desarrolló el género. Barbieri fue, precisamente, uno de los más ardientes defensores de la zarzuela, pero siempre entendida como vía para la consecución, en un futuro, de la ópera nacional (aunque al final de su vida ya diera por imposible tal objetivo). Al igual que él, la mayor parte de los grandes compositores se pasaron al bando zarzuelista, pues era un género que garantizaba la fama y la subsistencia del compositor, mientras que la ópera no aportaba ningún beneficio.

A pesar de todo, siguió existiendo un grupo de compositores y expertos que defendían a capa y espada la fundación de una “auténtica” ópera española, por lo que en los años sucesivos siguieron apareciendo diversas iniciativas en este sentido. Una de las más relevantes y productivas fue el establecimiento de un concurso para premiar óperas con texto en español, impulsado por los editores Bonifacio Eslava y Antonio Romero, el tenor Di Franco y Emilio Arrieta en 1869; que premió un total de cuatro obras: Atahualpa de Enrique Barrera, Don Fernando el Emplazado de Valentín Zubiaurre, ¡Tierra! de Antonio Llanos y Una Venganza de los hermanos Fernández Grajal. Hay que decir que el ambiente general en España tras la revolución de 1868 era de mayor libertad, lo que supuso un aliciente para el surgimiento de este tipo de iniciativas artísticas. En la década de los 70, además, se da un movimiento sin precedentes a favor de la ópera española, sucediéndose varias acciones muy interesantes, si bien la mayor parte de ellas se quedaron en iniciativas privadas, dignas de admiración pero sin continuidad (Tal es el caso de la compañía que el tenor Di Franco, Jesús de Monasterio y otros músicos fundaron en el Teatro Alhambra en 1871). Pero, sin duda, el acontecimiento que supuso un mayor avance para el género operístico español fue la entrada de la música en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1873, teniendo como consecuencia la creación de las famosas Becas de Roma, que daban a los pensionados la oportunidad de estudiar en varios centros musicales de primer orden en Europa, y que conllevaba la obligación de componer una ópera en castellano que se estrenaba en el Teatro Real. Fueron beneficiarios de estas becas autores tan importantes como Chapí, Zubiaurre, Bretón o Serrano que, sin embargo, tras su vuelta a España abandonaron en su mayoría la composición de ópera en favor de la zarzuela que, como hemos dicho, aseguraba el futuro económico del compositor.

Si hasta este momento los pocos ejemplos de ópera española habían aparecido gracias a esfuerzos personales, con muy poca repercusión, a partir de los años 70 y hasta aproximadamente 1920 nos encontramos en los mejores años de la ópera española, con abundantes estrenos en Madrid (Las naves de Cortés (1874), La hija de Jefté (1876), La muerte de Garcilaso (1876) y Roger de Flor (1878) de Ruperto Chapí; Guzmán el Bueno (1876) de Tomás Bretón; Ledia (1877) de Valentín Zubiaurre, etc.) como en Barcelona; donde el Gran Teatro del Liceo (fundado en 1847) había ofrecido muy pocas representaciones de autores locales en los primeros veinticinco años de su existencia. Ya en 1872, el compositor Gabriel Balart había planteado la creación de una asociación en la ciudad para la restauración de la ópera española y, a lo largo de la década se pudo asistir al estreno de Edita di Belcourt (1874) y Laura Debelan de Marià Obiols, L’ultimo Abenzerraggio (1874), Quasimodo (1875) y Cleopatra (1878) de Felipe Pedrell (cuya labor en el campo de la ópera nacional merece un capítulo aparte), Constanza (1878) de Nicolau e Inés e Bianca (1878) de Marcial del Adalid.

Una aproximación a estos cincuenta años de nuestra historia operística se puede realizar a través de sus figuras más importantes, compositores que por su esfuerzo personal en el campo y por otorgar unas características definitorias al género, merecen una mención especial. En primer lugar Ruperto Chapí, zarzuelista de primer orden, como es por todos recordado, que, curiosamente, compuso una de las mejores óperas de toda la historia de la música española: Margarita la Tornera, basada en una leyenda de Zorrilla y estrenada en 1909 en el Teatro Real, un mes antes de la muerte del compositor. Pasados ya muchos años desde sus óperas de juventud, en esta obra consigue un nuevo estilo musical, muy personal, pero que reúne a su vez todas las corrientes de la música europea, desde el wagnerismo a la grand opèra, sin abandonar el uso de músicas propiamente españolas (En el siguiente enlace se puede ver la ópera completa con Elisabete Matos en el papel de Margarita y Plácido Domingo en el de Don Juan de Alarcón: http://www.youtube.com/watch?v=fkizS9BDUTg). (En la imagen, Chapí dirigiendo un ensayo de Margarita la Tornera).

En este ilustre grupo debemos incluir también a Tomás Bretón, que nos dejó algunos de los ejemplos que más han trascendido y que además fue uno de los mayores críticos contra la desidia de las infraestructuras operísticas hacia el género nacional. La ópera fue su mayor obsesión, reflejada en la publicación de muchos textos y folletos a lo largo de toda su vida. De su producción cabe destacar Los Amantes de Teruel (1889) que sigue el modelo de grand opèra meyerbeeriana de argumento histórico y, sobre todo, La Dolores (1895), definida por el autor como “ópera española”. Relacionada con el verismo (corriente que había llegado a España a través de Mascagni y su Cavalleria Rusticana), se encuentra en una línea claramente nacionalista en lo que al estilo musical se refiere y cuenta con uno de los ejemplos musicales más conocidos de toda la ópera española: la famosa jota del final del primer acto (La podemos escuchar aquí en una magnífica interpretación de Plácido Domingo: http://www.youtube.com/watch?v=vgrB_tL-zrk). Del maestro Emilio Serrano cabría destacar su estilo conectado con el italianismo, pero con la inclusión de referencias hispanas, plasmado en obras como Juana la Loca (1890) y Gonzalo de Córdoba (1898).

Ya he avanzado que la labor de Felipe Pedrell en el desarrollo de la ópera nacional fue más que destacable. Realizó una labor tal, enfocada siempre hacia el nacionalismo, que influyó en toda una generación posterior de compositores. La música de Falla o Albéniz no podría entenderse sin las enseñanzas del que fue su maestro. Musicólogo además de compositor, Pedrell dedicó gran parte de su vida a estudiar la música popular, especialmente catalana, así como la música histórica española anterior a la “invasión italiana” (las obras para órgano de Antonio de Cabezón o la polifonía de Tomás Luis de Victoria), para infundir sus características en sus composiciones operísticas y así crear un género puramente español. Además, fue un gran admirador de Wagner, cuya influencia se puede apreciar claramente en su obra, sobre todo en lo que se refiere al uso de la orquesta como parte del desarrollo dramático y el uso del leitmotiv o referencia temática que se repite variada a lo largo de la obra para otorgar continuidad. Todo su ideario quedó plasmado en el opúsculo Por Nuestra Música, publicado en 1891 a propósito de la composición de su obra magna, la trilogía Els Pirineus, basada en tres relatos de Víctor Balaguer que narran la lucha del pueblo catalán contra invasores extranjeros y estrenada en 1902 en el Liceo, traducida al italiano (En el enlace: “Cançó de l’estel”, del acto tercero, por Ofelia Sala. http://www.youtube.com/watch?v=00NqmgiugJY).

Ya en la postrimerías del XIX y en las primeras décadas del XX encontramos el trío musical más importante de la corriente nacionalista, constituido por Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla, que, si bien actualmente no son reconocidos por su actividad en el campo lírico, tuvieron cierto interés en la ópera. El primero de ellos fue el que desarrolló una mayor labor en el género operístico, facilitada en gran parte por el apoyo de su libretista y protector, el banquero Francis Money Coutts; dejándonos obras como Pepita Jiménez (1895), de marcado carácter hispánico aunque con influencia wagneriana; y Merlín (1894), primera entrega de una trilogía que nunca llegó a completar y en la que el carácter wagneriano es evidente, si bien su aportación personal es muy destacable (En el enlace podemos ver un pequeño resumen del estreno mundial de la versión escenificada realizado en el Teatro Real en 2003 bajo la dirección de José de Eusebio: http://www.youtube.com/watch?v=0rbpSMD5XC8). Los últimos intentos de establecer un modelo de ópera nacional vienen de la mano de Granados, con su María del Carmen (1898) que utiliza técnicas veristas pero con un estilo nacional y, principalmente, con Goyescas (1914), que es más conocida por su versión para piano y que pertenece ya a la música del siglo XX. También Falla con su obra en un acto La vida Breve (1905) quiso experimentar en este campo pero, como bien nos dicen Casares y Torrente (1999), es un músico de otra generación. Una generación que ya no se interesa por la ópera.

A partir del cierre del Teatro Real en 1925, son ya muy pocos los compositores que se adentran en la composición de ópera. La aventura de la ópera española duraba así algo más de un siglo y acababa prácticamente igual que había empezado. Todos los loables esfuerzos de músicos, cantantes, libretistas y otras personalidades del mundo musical cayeron en saco roto. No se consiguió que la ópera española alcanzara el estatus de género y, mucho menos, que sus obras pasaran a formar parte del repertorio de los teatros, una labor que aún hoy está por realizar, pues la puesta en escena de una ópera española es, hoy en día, un acontecimiento extraordinario.

Yolanda Quincoces