Deludente produzione di Turandot alla Scala, importata dall’Olanda, in apertura della EXPO Milano 2015. Si salva con il massimo dei voti e lode solo Maria Agresta, Liù, autentica trionfatrice della serata.

La Turandot alla Scala prevista per l‘inaugurazione dell‘EXPO Milano la sera del 1° maggio 2015 e preceduta da un mega-concerto davanti al Duomo il giorno 30 aprile, pure trasmesso in mondovisione, ha avuto un‘anticipazione pubblica, un‘Anteprima Expo ad inviti la sera del 28 aprile a cui si è avuto la fortuna di assistere nientemeno che, seduti su una poltrona in prima fila, dal palco reale del Teatro alla Scala. Quindi rivista in diretta televisiva comodamente seduti a casa propria, “degli spasimi e dei loro martir” -parafrasando il prologo dei Pagliacci- non c’era più di che allarmarsi.

Su questa produzione di Turandot alla Scala, che pure non è nuova e arriva dall‘Olanda, sulla direzione del Maestro Riccardo Chailly, che così ha preso ufficialmente possesso della sua carica di direttore musicale stabile, che ha deciso di adottare il finale composto da Luciano Berio e mai eseguito alla Scala e pure sul cast, s’è puntata non solo l’attenzione dei media, anche l’attesa di molti melomani che hanno infervorato di post i siti ed i social networks: tal dei tempi è il, virtuale e non sempre virtuoso, costume.

Per i melomani puri e duri, la parte musicale è stata indubbiamente quella di maggior interesse. Sul nuovo finale, commissionato a Berio non a caso quando i diritti d’autore dell’opera stavano per scadere, quindi con un implicito interesse commerciale della casa editrice, si spendano poche righe. L’orecchio dei più è abituato a quello storico, il secondo “finale Alfano” per intenderci. Ad Arturo Toscanini, che pure aveva spinto Ricordi a scegliere il napoletano Franco Alfano, direttore del Conservatorio di Torino che si era prodotto con successo in un’opera esotica dalla trama orientale, La leggenda di Sakùntala (Bologna 1921), non piacque una prima versione che, pure si rifaceva ai 23 fogli lasciati dall‘Autore: al bizzoso Maestro parve troppo lunga. Alfano apprestò un secondo finale, sacrificando non solo tanta della sua musica, ma anche parte degli abbozzi lasciati da Giacomo Puccini. Toscanini usò le forbici anche su questo lavoro, che qualche volta viene seppur raramente eseguito. Ne risultò una fine precipitosa e monca, ma che con l’incompiutezza dell’opera tutto sommato va abbastanza d’accordo.

Il “finale Berio”, invece, pecca sostanzialmente di un eccesso di intellettualismo e pure di presunzione nel pretendere di trovare la soluzione di un finale che l’Autore non seppe -o non volle?- completare. La famosa frase lasciata scritta da Puccini: “e poi Tristano”, sibillina ed ermetica, è stata presa alla lettera: le citazioni sono palesi. C’è anche un uso della dissonanza che denuncia sì la personalità di Berio, ma non c’entra con la modernità di Puccini che, senza darlo a pesare, la anticipò. Per esempio, è senz’altro interessante lo sviluppo della scena del bacio che Berio trasforma in un esteso episodio sinfonico. Laddove l’Alfano, “mutilato” da Toscanini, riduce il tutto ad un solo accordo seguito da colpi di timpano. Con una resa teatrale certo meno raffinata, ma indubbiamente più efficace e, tutto sommato, più affine a quella “brevità gran pregio” uno dei postulati che ritroviamo in tutti i lavori di Puccini.

La scelta del Maestro Chailly, che ne diresse la “prima assoluta” ad Amsterdam e quindi la propose a Las Palmas di Gran Canaria nel 2001, è legittima e pure interessante. Si capisce che egli preferisce questo finale e che lo ritiene anche “suo”. Supportato da un’orchestra in stato di grazia, che lo segue con massima attenzione e lo esegue con estrema precisione e pure dal coro superlativo grazie alla preparazione del Maestro Bruno Casoni. Caso mai a Chailly si può imputare una visione troppo “in avanti” dello spartito, che indubbiamente è in anticipo sui tempi e che conclude idealmente la parabola dell’opera italiana, destinata poi a sterili sperimentazioni o ad epigoni, con poche, rarissime eccezioni. Non di meno un eccesso delle dinamiche, violente quando non fragorose, tende a mettere a repentaglio l’udibilità degli interpreti -non tutti perfettamente in ruolo- e alcuni stacchi nei tempi, molto suggestivi va sottolineato, portano allo sfiancamento vocalità anche robuste.

E’ il caso del Calaf del tenore russo Aleksandrs Antonenko, che di voce ne ha a vagonate e di bella qualità, ma che nelle prime due recite -compresa la “prima ufficiale” udita e vista in TV- ha spinto il suono, mettendo a repentaglio l’intonazione. Se a ciò si aggiunge il fatto che è arrivato alle prove senza sapere la parte, che ha dovuto mettere in gola rapidamente, tra l’altro, il non facile nuovo finale, si comprende perchè la sera del 28 aprile sia passato incolume, anzi accolto con incoraggianti applausi da un pubblico di manager i quali, nel migliore dei casi, della musica forse hanno riconosciuto il fatidico “Vincerò”, ma alla “prima” del 1° maggio sia stato “buhato” impietosamente da alcuni all’uscita per i saluti finali.

Nina Stemme, grande artista perfetta Elektra e buona per Brunhilde, con Turandot c’entra assai poco. Per la dizione abborracciata, innanzitutto e soprattutto per la fatica nella presa degli acuti, ghermiti e gridati. L’assenza del legato ed un canto fatto a scatti, hanno contribuito ad una deludente prestazione che ha fatto rimpiangere altre, sicuramente più felici.

Raggio di sole in tale grigio contesto è risultata la dolcissima Liù di Maria Agresta. Lei sì padrona assoluta di un’espressività che si coniuga con la tecnica sopraffina e con un’emissione calibratissima. Di più, dopo un commovente “Signore ascolta”, nella scena del terzo atto che l’ha vista primeggiare, dove si conclude realmente il dramma con la tragica morte, è riuscita a commuovere con un “Tu che di gel sei cinta” di rara intensità, centellinato in pianissimi aerei in ciò sostenuta, nel momento musicalmente più felice dell’opera, dall’ottima bacchetta di Chailly. Maria Agresta, Liù, è stata la vera trionfatrice della serata.

Poco da aggiungere sul resto del cast. Funzionali le tre maschere, seppure penalizzate da una regia che le ha caricaturizzate: il baritono Angelo Veccia, Ping, i tenori Roberto Covatta, Pang e Blagoj Nacoski, Pong. Vociante il Mandarino del baritono Gianluca Breda. Timur era il basso russo Alexander Tsymbalyuk, passato senza infamia e senza lode. Benissimo il timbrato Altoum del tenore Carlo Bosi, chiamato a sostituire il previsto Giorgio Merighi, che doveva fare una rentrée scaligera. Peccato non si sia potuta realizzare.

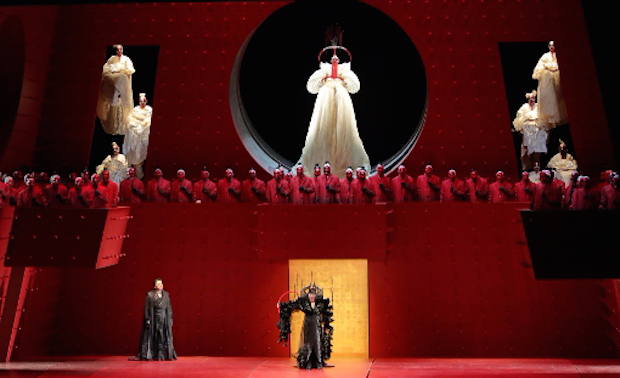

La produzione, firmata da Nikolaus Lehnhoff, ripresa dal collaboratore Daniel Dooner, con le scene di Raimund Bauer, i costumi di Andrea Schmidt-Futterer, le luci di Duane Schuller ed i movimenti coreografici di Denni Sayers, nasce vecchia nella sua pretesa modernità. Rinuncia, ovviamente, ad ogni possibile esotismo, che pure la musica prepotentemente evoca; racchiude il tutto in una struttura rosso sangue rettangolare e terrazzata da cui sporgono enormi chiodi, sovrastata a sua volta da un enorme oblò, per giunta invisibile dai piani alti del teatro. Al suo interno fanno la loro comparsa prima la controfigura di Turandot, durante il primo atto quindi nel secondo vi viene posizionato l’Imperatore Altoum. Il coro, sia maschile che femminile, veste i “soliti” cappottoni neri (che dovrebbero essere banditi per legge) e nella scena degli enigmi l’unico movimento è quello delle maschere con cui si coprono il volto e che vengono poi lanciate sulla principessa perduta e perdente. Costei appare vestita con una sorta di négligé nero e trasparente che, strappatole di dosso, assieme all’acconciatura tentacolare, dal focoso Calaf, rivela un abito in lamé, più adatto all’ingresso della Glawari, Vedova allegra, che al gelo della principessa austera.

Il clou dell’incongruenza, in realtà, lo si ha con l’individuazione dei tre ministri in altrettanti clowns, genere Cirque du Soleil. Nel momento in cui Ping evoca la casetta tutta cinta di bambù e si lamenta di dover passare il tempo sui libri sacri, apre una cartella pieghevole che contiene, inspiegabilmente, il ritratto formato naturale di una pin-up procace ed ammiccante. Il tutto condito da movimenti quando non convenzionali, stereotipati. Forse era il caso, per l’inaugurazione dell’EXPO di creare una nuova produzione o di riprendere il “solito” e sempre rimpianto allestimento di Franco Zeffirelli. Dì certo si tratta di uno spettacolo tutt’altro che memorabile. Anzi, da dimenticare subito.

Horacio Castiglione