A principios de los cincuenta del siglo XIX, correspondiendo con la época de mayor éxito que alcanzó el Cisne de Busseto en los más importantes teatros de la Península, empezaron a verse pintadas aparentemente “musicales” en las paredes de muchas ciudades: Viva V.E.R.D.I.! Se dio la casualidad que el acrónimo (los puntos y las mayúsculas tenían su por qué) correspondiente a las iniciales de Vittorio Emanuele Re Di Italia, componían el apellido del que, a todos los efectos, puede considerarse un verdadero “padre de la Patria”: las revoluciones son, desde siempre, un hecho cultural.

A posteriori, se ha querido buscar en Dante y en Petrarca, entre otros, los gérmenes de esta urgencia nacional, que sin embargo se concretizó, en los ambientes cultos y burgueses (todo hay que decirlo) tras la dominación napoleónica y con la restauración posterior del consejo de Viena dirigido por Meternich, de la miríada de estados y condados entre los que resultaba dividido desde siglos el llamado Bel Paese. No es un hecho casual: a Napoleón, si bien nacido en Córcega, le gustaba considerarse italiano y se declaraba toscano. Su coronación imperial en la catedral de Monza, cerca de Milán, en la que arrancó de las manos del obispo la corona férrea -así denominada porque la leyenda atribuye a la fundición de un clavo de la Cruz de Jesús el anillo que une las piezas de oro, ensartadas de piedras, de época longobarda- proclamando: “Dio me l’ha data, guai a chi la tocca!” (Dios me la ha entregado, anatema a quien me la quita!) y su afán en modernizar el País, fueron frustrados por los hechos de la historia.

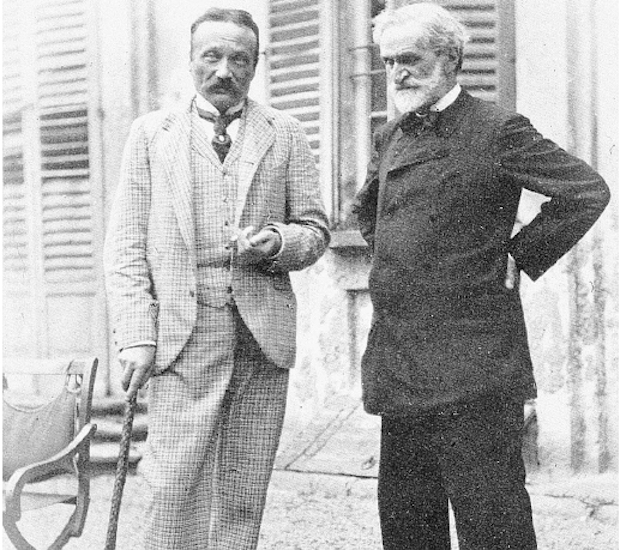

Sin embargo el valiente general, que se auto nombró Emperador y Rey de Italia, dejó caer una semilla de orgullo en quienes, casi todos ex combatientes a su lado y defensores de ideales de libertad e independencia, siguieron tramando en la oscuridad y se llamaron carbonari precisamente por obrar en la clandestinidad. Los nombres de Giuseppe Mazzini, exiliado y fundador de la asociación Giovane Italia, de Massimo D’Azeglio y de otros héroes de nuestro Risorgimento empezaron a sonar en los ambientes intelectuales y Verdi gracias a las atenciones de la Condesa Maffei, cuyo salón y cama frecuentaba con asiduidad, paso no en balde para esa época llena de sobresaltos. Primero en sus tierras, bien gobernadas por la hermana de Napoleón, María Luisa duquesa de Parma; y luego en Milán, que era en esos tiempos la capital del Lombardo Véneto, provincia italiana del imperio austrohúngaro.

Los motines revolucionarios se repetían constantemente. Determinante fue el de las cinque giornate. Cinco días, del 18 al 23 de marzo 1848, en los que el pueblo de Milán logró hacer huir al odiado invasor. Que sin embargo volvió y ahogó sin piedad la rebelión derramando mucha sangre bajo el mando del general Radezky, cuya celebre marcha los milaneses nunca han escuchado con ánimos apaciguados.

En el Reino de Cerdeña, que comprendía el Piamonte, la Liguria, el valle de Aosta, la alta Saboya y Niza -estas dos luego cedidas a los franceses a cambio de su ayuda en las guerras de independencia- se planteó la posibilidad de realizar la unión gracias a las habilidades diplomáticas del conde Camillo Benso de Cavour, muy metido en la corte francesa y que no reparó en medios para convencer a Napoleón III en apoyar la causa italiana. Llegó a meterle en la cama una Mata Hary ante litteram: la guapísima condesa Virginia di Castiglione, muy dispuesta por lo visto a ese tipo de “política“. Al lado de los Saboya, indispensable se demostró la actuación del “héroe de los dos mundos”: Giuseppe Garibaldi. Un aventurero idealista que tras haber luchado en las Américas del norte, del centro y del sur, pasando por Cuba y Brasil, se dedicó a la causa nacional, organizando la spedizione dei Mille. Mil voluntarios, en su mayoría lombardos, zarparon el 5 de mayo de 1860 desde Quarto, cerca de Génova y desembarcaron, con la tácita aprobación de los ingleses, en Marsala, Sicilia. Su acción de guerrilla fue muy rápida y casi sin muertos, ante una población inerte y frente el ejercito despavorido del rey Fernando II de Borbón. Vittorio Emanuele II y Garibaldi se encontraron en Teano, el 26 de octubre de 1860, y allí unieron, con sus manos, el sur y el norte de la península. “L’Italia è fatta, ora bisogna fare gli italiani”, comentó el Conde de Cavour: hemos hecho a Italia, ahora quedan por forjar los italianos. Una obra que, al parecer, aun no ha terminado…

Fue a raíz de esa victoria, tanto militar como diplomática, que el 17 de marzo 1861 se proclamó oficialmente la Unidad de Italia en el Parlamento de Turín, nombrada capital provisional. Luego pasaría a ser Florencia. Tan solo en 1870, tras una breve batalla con el Vaticano, culminada el 22 de septiembre con la “breccia di Porta Pia” por donde entró victoriosa la armada de los bersaglieri, la capital sería la natural para Italia: Roma.

Cuando hablamos de la Unidad de Italia, sin embargo, deberíamos especificar “bajo el reinado de los Saboya”. Los que, por cierto, no llegaron a mantener su posición en el trono ni siquiera por un siglo, puesto que lo perdieron tras la Segunda Guerra Mundial, el 2 de junio de 1946, cuando el Pueblo italiano, liberado del nazi-fascismo, en su primer sufragio optó por la actual república.

También hay que añadir que parte de Italia se integró a la Nación tras la Primera Guerra Mundial en 1919: específicamente la región del Trentino – Alto Adigio, con las ciudades de Trento y Bolzano, y la de Venecia Julia, con capital Trieste. Parte de esas tierras, así como la efímera expansión colonial italiana, se perdieron con el armisticio del 25 de abril 1945. Precisamente la Venecia Julia, ocupada por el ejercito comunista del serbio General Tito, fue perdida definitivamente. Los 43 días de dominación “titina” en Trieste dejaron otro rastro impresionante e indeleble de sangre, con matanzas colectivas de desgraciados cuya única culpa, la mayoría de las veces, era la de hablar italiano: el resultado fue el de 350.000 prófugos de Istria y Dalmacia, antiguos territorios de la República de Venecia. Un capítulo oscuro de nuestra historia nacional, sobre el que aún no se ha dicho toda la verdad. Trieste por fin, y gracias a las fuerzas aliadas de los Americanos, se nos devolvió en 1954. La canción que ganó ese año el Festival de San Remo, interpretada por Nilla Pizzi, “Vola, colomba bianca vola” alude precisamente a esa multitud de italianos, muchos de los cuales buscaron asilo más allá de los océanos, en Argentina, Venezuela y Australia. Fue esa la última emigración masiva desde nuestro País.

Gran fiesta pues, pero no olvidemos las heridas que aún sangran. Si bien se dice que el tiempo todo lo cura, pienso que todavía ha pasado demasiado poco.

Verdi: la música y la política.

Cavour insistió y, finalmente, el huraño Maestro no tuvo más remedio, a regañadientes, que aceptar su candidatura y elección de senador. Fue otra astucia política, con la intención de que el primer gobierno ganara en respeto, confianza y credibilidad popular. Verdi tenía que sentarse en el senado. La aventura duró, como es fácil prever, menos de un año: Verdi no quería ocuparse de la política. Aun siendo un músico revolucionario con su música, en el día a día era conservador, en el sentido positivo del término. Su frase preferida, “Torniamo all’antico, sarà un progresso” (volvamos a lo antiguo, será un adelanto) muestra esta idea. Afortunadamente pudo continuar dedicándose a sus dos actividades preferidas: la finca de Santa Ágata y mantenerse como un prolífico compositor, el que dictó el iter de la ópera y de la música italiana a lo largo de todo el siglo XIX.

Verdi afina su filosofía de vida en la visión del mundo, con amargura resignada, del que adelantó humores y cambios, tanto en el estilo musical como en la evolución dramatúrgica. Paradigmático es su Don Carlo, con el conflicto entre el poder del Rey y el de la Iglesia. El choque titánico entre las figuras del Gran Inquisidor y de Felipe II, queda insuperado en la historia del melodrama. Aida es aparentemente una ópera de circunstancia, que se estrenó para celebrar la inauguración del canal de Suez, pero que anticipa un léxico musical en los que muchos han querido ver influencias wagnerianas. Sobre todo, la historia de amor se enlaza con la lucha entre poderes: el religioso y el temporal.

El preludio del tercer acto de La traviata, quizás la ópera más íntima de Verdi que en su argumento parece reflejar su vivencia personal con Giuseppina Strepponi, es una premonición de la ineludibilidad de la muerte, pero también del rescate moral y de la elevación espiritual que esta conlleva.

I vespri siciliani refleja hechos históricos realmente acontecidos bajo la dominación francesa de Sicilia y sus personajes, especialmente Giovanni da Procida, viven como obsesión el rescate de la libertad. Más directo, aún, Il trovatore con su famosa cabaletta “Di quella pira“. La “madre infelice” para los italianos era, evidentemente, la Patria y ese canto un llamamiento nacional. Si Nabucco, con su nostálgico y entrañable coro de presos judíos “Va pensiero” evoca la patria lejana e irremediablemente perdida, Macbeth contiene otro canto de gran fuerza dramática: el coro de los exiliados: “Patria oppressa” .

Hoy en día, entre avatares políticos, crisis económica y problemas internacionales, la música de Verdi sigue siendo, para los italianos (y para todos los “hombres de buena voluntad” según el Evangelio y para los que tienen fe), motivo de reflexión y de esperanza en un mundo mejor, sin guerras e injusticias.

Por eso, una vez más y siempre: Viva Verdi!!!

Horacio Castiglione